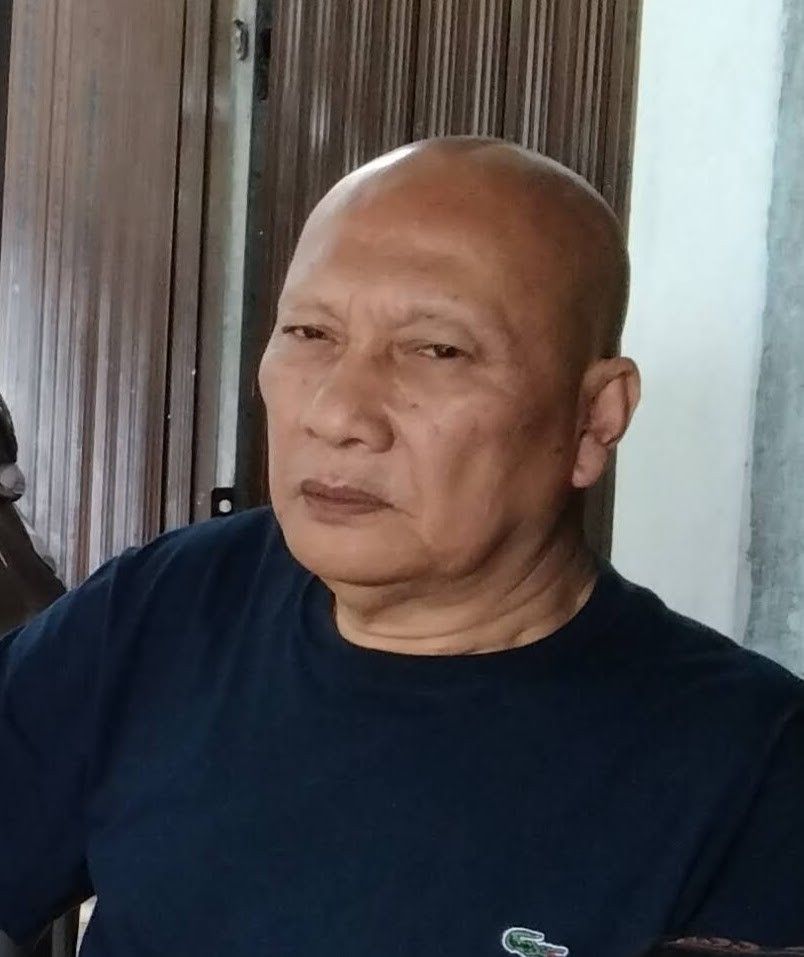

Foto : Ridwan Kamil

Foto : Ridwan KamilDI ERA politik perkotaan yang semakin dimediasi oleh citra, kepemimpinan tidak lagi hanya diukur dari kebijakan dan capaian material, tetapi dari bagaimana ia tampil, dikisahkan, dan dipersepsikan. Kota menjadi panggung utama, sementara pemimpinnya menjelma menjadi simbol.

Dalam konteks inilah Ridwan Kamil hadir sebagai figur yang kerap dianggap nyaris ideal: rasional, komunikatif, inovatif, dan dekat dengan generasi muda.

Kota, citra, dan kepemimpinan modern

Sebagai arsitek dan perencana kota, Ridwan Kamil membawa modal simbolik yang kuat ke dalam politik. Bandung, kota yang ia pimpin sejak 2013, diposisikan sebagai laboratorium smart city, kota kreatif, dan ruang inovasi.

Media sosial menjadi perpanjangan tangan komunikasi politiknya: visual bersih, bahasa ringan, dan pesan optimistis

Model ini bekerja dengan sangat efektif. Dalam imajinasi kelas menengah perkotaan, kepemimpinan semacam ini menjanjikan efisiensi, estetika, dan stabilitas. Politik tampil bersih dan solutif.

Namun, persoalan muncul ketika citra tersebut mulai menggantikan perdebatan substantif tentang problem struktural kota. Bandung tetap menghadapi persoalan kronis: kemacetan, pengelolaan sampah, risiko banjir, polusi udara, serta keterbatasan layanan air bersih.

Laporan OECD tentang pertumbuhan hijau Bandung menegaskan bahwa transformasi digital dan inovasi kebijakan belum sepenuhnya menjawab masalah dasar tata kota dan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, smart city kerap berhenti sebagai narasi teknokratik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi solusi sistemik. Saat menjabat Gubernur Jawa Barat (2018–2023), skala persoalan yang dihadapi Ridwan Kamil semakin kompleks.

Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini menghadapi ketimpangan wilayah, kualitas infrastruktur tidak merata, serta tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa Jawa Barat masih tertinggal dalam beberapa indikator kualitas SDM, terutama pendidikan dan daya saing tenaga kerja.

Di sisi lain, proyek-proyek besar yang bersifat simbolik justru menyedot perhatian publik. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar dengan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun menjadi contoh paling nyata.

Bagi sebagian warga, masjid tersebut adalah ikon religius dan kebanggaan daerah. Namun, kritik publik juga mengemuka: apakah prioritas anggaran sebesar itu sebanding dengan kebutuhan mendesak lain, seperti transportasi publik, perbaikan jalan di daerah pinggiran, atau peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan?

Kritik ini menunjukkan ketegangan klasik dalam politik perkotaan: antara pembangunan simbol dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Politik citra dan ilusi konsensus

Citra kepemimpinan yang rapi semakin diuji ketika kehidupan pribadi pemimpin memasuki ruang publik.

Pada akhir 2025, publik dikejutkan oleh gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil setelah hampir 29 tahun pernikahan.

Dalam pernyataan terbuka, Ridwan Kamil menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan keluarga, mengakui adanya kekhilafan dalam perjalanan hidup pribadinya.

Tak berhenti di situ, ia juga terlibat dalam proses hukum terkait dugaan pencemaran nama baik, setelah melaporkan seorang individu yang mengklaim hubungan personal dengannya.

Kepolisian menyatakan bahwa hasil uji DNA tidak mendukung klaim tersebut. Meski kasus ini berada dalam ranah hukum dan bukan pidana korupsi atau kebijakan publik, ia memperlihatkan bagaimana figur publik tidak pernah sepenuhnya terpisah dari sorotan privat.

Yang menarik, rangkaian peristiwa ini tidak serta-merta meruntuhkan citra politiknya. Ini menunjukkan betapa kuatnya konstruksi narasi publik yang telah terbentuk sebelumnya,fenomena yang patut direnungkan secara lebih dalam.

Dalam politik modern, terutama di ruang digital, narasi sering kali lebih berpengaruh daripada data. Jonathan Haidt, dalam The Righteous Mind, mengingatkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita: “The human mind is a story-telling device. We intuitively synthesize causes, reasons, and meaning even when none exist.”

Kutipan ini relevan untuk membaca fenomena kepemimpinan urban berbasis citra. Ketika cerita tentang keberhasilan, inovasi, dan kesederhanaan terus diulang, publik cenderung membentuk ilusi konsensus: seolah kritik tidak relevan, atau hanya datang dari pinggiran.

Padahal, demokrasi justru hidup dari ketegangan, perbedaan, dan ketidaknyamanan. Politik yang terlalu disukai berisiko menjadi politik yang jarang diuji. Dalam situasi seperti ini, kritik sering dianggap sebagai gangguan, bukan bagian dari mekanisme koreksi.

Tulisan ini bukan upaya meniadakan capaian atau menyerang pribadi. Ia adalah refleksi tentang bagaimana kita, sebagai publik perkotaan, sering kali terpesona oleh citra yang rapi dan narasi yang menenangkan.

Ridwan Kamil adalah contoh paling jelas dari keberhasilan politik citra urban di Indonesia, dan justru karena itu, ia layak dibaca secara kritis.

Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah seorang pemimpin “baik” atau “buruk”, melainkan apakah kita masih memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan, prioritas pembangunan, dan dampak jangka panjang secara rasional.

Kota dan provinsi tidak dibangun oleh simbol semata, tetapi oleh kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar warganya. Dalam demokrasi, tidak ada pemimpin yang seharusnya kebal dari pertanyaan.

Dan mungkin, tantangan terbesar politik perkotaan hari ini bukan kekurangan inovasi, melainkan keberanian publik untuk menembus lapisan citra dan kembali menuntut substansi.[]

Penulis : Arif Wicaksono (Akademisi)

Sumber : Kompas.Com

Tidak ada komentar